振動計測のポイント

さて、本日は「振動計測のポイント」を紹介したいと思います。

新しく、振動計測を始めようとしているかたは参考にしていただければ幸いです。

振動計で計測したいものは部門によって異なります。

研究開発だったら、新製品に変な振動がないか、共振等が発生していないかを確認するため。

品質管理だったら、作ったものが正しく動いているか、品質の悪い個体がないか確認するため。

生産現場だったら、装置が壊れるような振動になっていないか確認するため。

他にも多くの使い方が存在します。

ただ、多くの使い方でひとつの共通点があります。

それは「ほかのデータと比べて良し悪しを決める」ことです。

研究開発も調整した結果がよくなったか、前のデータと見比べます。

品質管理も基準となる個体との比較で良し悪しを決めます。

生産現場も1か月前や半年前のデータと比較して良し悪しを決めます。

となると振動計測において最も大切なことは

「計測の際に同じ条件で計測すること。」

それだけです。

言われてみれば当たり前のことですが、

計測箇所が変われば、計測結果も変わります。

計測箇所を変えずに計測することで、データが変わったときに

「何かが変わったんだな」とわかります。

ダイエットを始めるときにボロボロの体重計にのって計測して

1か月後に新品の体重計にのって計測した時に

数値が違うのが、ダイエットの成果なのか体重計の違いなのかわかりませんよね。

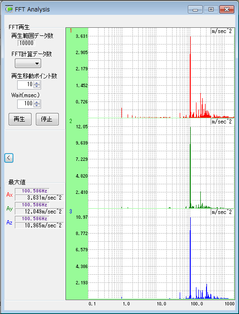

ここで具体的な計測結果をお見せします。

車のエンジンを計測したデータを周波数解析した結果になります

A.毎分1500回転 B.毎分3000回転

Aのピークは50Hzに対してBのピークは100Hzになっていることが分かります。

このことから、回転数を2倍にすることで、振動の周波数も2倍になることが分かりました。

今回の計測部分は回転の周波数に比例して振動周波数が変化するので、

回転機構部分が主な振動発生源であることが分かります。

このように、要素を一つだけ変えることで、振動の違いを明確にみることができるのです。

初めて振動計を使って計測しようとしているかたは、ひとまず、

「繰り返し計測が正確にできる場所」で計測することをおすすめします。

今回は振動計測のポイントについて紹介しました。